Burnout-Prävention

5 Tipps: Arbeitsbelastung als Lehrer/in reduzieren 02.07.2016, 14:20

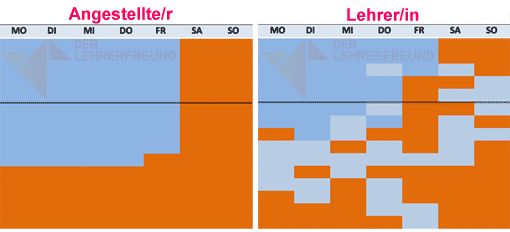

Auch wenn man sich mittags durchaus mal auf dem Tennisplatz tummeln kann: Die meisten Lehrer/innen leisten Knochenarbeit, nicht selten mit 70-Stunden-Wochen. Als besonders anstrengend wird von vielen Lehrer/innen der hohe energetische Aufwand in Unterrichtsituationen und in der Kommunikation mit Eltern empfunden. Hier helfen einige organisatorische Kniffe, um die Arbeitsbelastung zu reduzieren.

Die Arbeitsbelastung von Lehrer/innen führt oft zu Burnout oder zu Burnout-ähnlichen Erkrankungen. Deshalb ist eine Reduktion der Belastung in vielen Fällen überaus wünschenswert.

Im Falle des Lehrerberufs ist Reduktion der Arbeitsbelastung entweder durch weniger Arbeit (= Reduzierung des Deputats) zu erreichen oder durch effizientere Verwendung der verfügbaren Ressourcen. Das bedeutet:

Übersicht

- Arbeit und Freizeit trennen

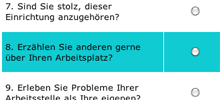

- Korrekturaufwand reduzieren

- Papierberge reduzieren und strukturieren

- Im Unterricht Energie sparen

- Kommunikation mit Eltern im Griff behalten

Dies sind relevante Dimensionen, die weit gehend außerhalb des pädagogisch-didaktischen Bereichs angesiedelt sind. Kompetentes Handeln gerade in pädagogisch-didaktischer Hinsicht gehört zwangsläufig zu den zentralen Merkmalen der Lehrerprofessionalität und trägt wesentlich zur Zufriedenheit mit der Arbeit bei. Wir grenzen diesen uferlosen Bereich hier bewusst zu großen Teilen aus und konzentrieren uns vor allem auf organisatorische Aspekte.

1) Arbeit und Freizeit trennen

Ein großer Teil der Arbeit von Lehrer/innen findet am heimischen Arbeitsplatz statt. Viele Lehrer/innen können deshalb zu Hause keine Distanz vom Job bekommen. Es liegen unkorrigierte Klassenarbeiten herum, man sollte den Unterricht für übermorgen vorbereiten (da morgen Konferenz ist) und die Notenlisten für den Elternsprechtag ausdrucken. Es fällt vielen Lehrer/innen schwer, Feierabend zu machen oder abzuschalten, wenn im Nebenzimmer ein Haufen unerledigte Arbeit wartet.

Ziehen Sie also eine deutliche räumliche und zeitliche Grenze zwischen Privatleben und Arbeitsleben.

Räumliche Trennung

Wenn Sie die Möglichkeit haben, benutzen Sie zur Erledigung Ihrer Privatgeschäfte einen anderen Ort. Dies ist dann möglich, wenn Ihnen ein zweiter Arbeitsplatz und/oder Rechner zur Verfügung steht. Schließen Sie nach Feierabend die Tür zu Ihrem Arbeitszimmer; Sie wollen nicht, dass Ihnen beim Turteln mit Ihrer Ehepartner/in drei Stapel unkorrigierter Klassenarbeiten zuschauen.

Zeitliche Trennung

Seien Sie sich bewusst, wann Sie arbeiten und wann sie nicht arbeiten - und vermeiden Sie jegliche Vermischung. Rufen Sie Ihre privaten Mails erst dann ab, wenn Sie Ihr schulisches Pensum erledigt haben. Wenn Sie für die Schule arbeiten, dann arbeiten Sie nur für die Schule. Wenn Sie aber damit fertig sind, machen Sie RICHTIG Feierabend.

Wenn Sie damit Probleme haben, sollten Sie sich vielleicht zur Selbstdisziplinierung aufzeichnen, wann Sie wie lange woran gearbeitet haben. Dazu empfehlen sich z.B. kleine, meist einfach zu bedienende Programme, die die Zeit für einzelne Arbeitsbereiche messen (Software zu Zeitmanagement).

2) Korrekturaufwand reduzieren

Lehrer/innen verbringen - je nach Fach - einen großen Teil ihrer Zeit mit dem Korrigieren von Klassenarbeiten, Vokabeltests usw. Versuchen Sie die Zeit für die Leistungsbewertung (Korrigieren, mündliche Noten machen) zu reduzieren. Einige Inspirationen aus dem Lehrerfreund-Bereich Bewerten und Korrigieren, z.B.:

- Korrektur-Report 2015/2016

- Den Korrigierprozess optimieren

- Korrigieren und der innere Schweinehund - Interview mit Dr. Frädrich

- Korrekturstrategie: »Jede Klassenarbeit nur einmal anfassen«

- Praxistipp: Notenschlüssel anpassen mit Sockel und/oder Knick

- Excel: Note der Klassenarbeit automatisch ermitteln mit SVERWEIS

- IGAMI-Strategie: Abiklausuren in 40% der Zeit korrigieren

- Warum verwenden wir in der Schule so wenig Multiple-Choice-Tests?

- Mündliche Noten: Schnell und zuverlässig mit der ICE-Methode

- Notenschlüssel online berechnen, vollständig anpassbar

- Korrektur von Deutscharbeiten wird mit Excel leichter

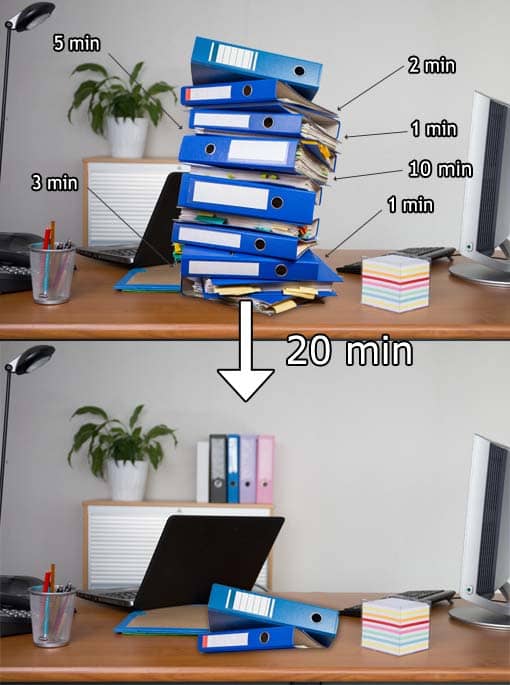

3) Papierberge reduzieren und strukturieren

Lehrer/innen haben innerhalb und außerhalb des Unterrichts sehr viele organisatorische Aufgaben zu erledigen: Unterricht vorbereiten, Notenlisten verwalten, Noten eintragen, Klassenbücher überprüfen, Arbeitsblätter kopieren, Termine festhalten, Elternbriefe schreiben ...

Bei den meisten Lehrer/innen führt das zu einem wahnwitzigen Papier- und Zettelchaos - und sie verbringen einen Großteil ihrer Zeit damit, genervt und hektisch etwas zu suchen oder zehntausend Mal den gleichen Zettel in die Hand zu nehmen. Das führt zu Stressaufbau, denn man sitzt ununterbrochen vor großen Häufen Papier, die weggeräumt werden sollten. Die meisten Lehrer/innen beginnen in der letzten Ferienwoche damit, das Chaos des vergangenen Schuljahres aufzuräumen und kommen so nicht dazu, das kommende Schuljahr vorzubereiten - womit die schwarze Saat für neues Chaos schon wieder gut ausgebracht ist.

Papierberge reduzieren, Strategie 1: Legen Sie sich eine Todo-Liste an

Die Betonung liegt hier auf EINE. So haben Sie alles, was Sie zu erledigen haben, kompakt im Blick. Wenn Sie in einer Situation Ihre Liste nicht dabei haben, schreiben Sie den Auftrag auf einen Zettel und übertragen Sie ihn zuhause sofort auf Ihre Todo-Liste.

Todo-Listen führt man am besten in digitaler Form, da häufig gelöscht, geändert oder verschoben werden muss, was auf papiernen Zetteln häufig zu Chaos führt. Legen Sie sich Ihre Todo-Liste in Excel oder Word an und speichern Sie sie gut zugänglich (z.B. auf den Schreibtisch). Sehr effizient ist auch die Arbeit mit entsprechender Software (meist angelehnt an das Konzept Getting Things Done). Für iPhone, iPhone Touch und Apple Macintosh ist Things eine äußerst empfehlenswerte Anschaffung. Mehr: Überblick über GTD-Software (englischsprachig)

Papierberge reduzieren, Strategie 2: Ordnen Sie verschiedene Materialtypen bestimmten Orten zu.

Vermeiden Sie die Arbeit mit temporären Ablagesystemen (“Eingang”, “Sortieren”, “Deutsch divers”, “Arbeitsblätter allgemein”). Vermeiden Sie auch die Arbeit mit Stapeln (“Diese GEW-Zeitschrift lege ich jetzt auf diesen Haufen/Stapel, heute abend oder morgen lese ich sie und dann werfe ich sie weg.”).

Bestimmen Sie vielmehr Orte, wo einzelne Materialtypen hingehören und räumen Sie sie SOFORT dorthin, wenn Sie sie nicht mehr (oder noch nicht) brauchen. Bei den folgenden Beispielen sind v.a. analoge Ablageformen (= Zettel in Leitzordnern usw.) berücksichtigt. Digitale Ablageformen (siehe nächster Punkt) dürften wesentlich angenehmer sein, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat.

Der zentrale Trick dieser Strategie besteht darin, alles wegzuräumen oder wegzuwerfen, was man nicht / nicht mehr / noch nicht braucht. Der unspezifische Gedanke “Das könnte ich nochmal gebrauchen” ist eine der wichtigsten Ursachen für den Zettelwahnsinn.

| Materialtyp | mögliche Orte |

|---|---|

| Schulinterne Kommunikation (Einladungen zu Konferenzen, Listen mit Terminen, Hinweise zur Pausenaufsicht etc.) | Papierkorb (nachdem Termine eingetragen wurden oder Aufträge in eine Todo-Liste eingetragen wurde). Zettel, die aufzuheben notwendig ist, in einen Ordner "Schulinterne Kommunikation". |

| Unterrichtsvorbereitung (Stundenverlaufsplan) | Papierkorb (nachdem Stunde gehalten wurde und eventuelle Anmerkungen auf der digitalen Version des Verlaufsplans festgehalten wurden) - siehe auch Effiziente Unterrichtsvorbereitung und -nachbereitung mit dem ADA-System). |

| Arbeitsmaterialien (für aktuelle Unterrichtsstunden) | Nach dem Einsatz im Unterricht noch am gleichen Tag (!) in digitalen oder analogen Ordnern ablegen (zur Frage der Organisation von Unterrichtsmaterialien (Klassen? Fächer? Themen?) vgl. Organisation von Unterrichtsmaterialien auf der Festplatte) |

| Arbeitsblätter (ohne festgelegten Einsatzbereich, z.B. Arbeitsblatt vom Referendar, Zeitungsartikel ...) | Sofort in den zugehörigen Ordner einordnen. Wenn Sie keinen Ordner dafür haben und Sie keine Idee haben, wo dieses Arbeitsblatt gut aufgehoben wäre, werfen Sie es umgehend in den Papierkorb. Sie werden es sowieso nicht mehr finden. |

| überschüssige Arbeitsblätter | Für fehlende Schüler/innen: Auf keinen Fall selbst mitnehmen, sondern anderen Schüler/innen geben. Zu viel kopierte Arbeitsblätter: Schmierpapierstapel |

| Entschuldigungsschreiben von Schüler/innen oder Eltern | Nach Auswertung (z.B. entsprechendem Eintrag im Klassenbuch) in eine Tüte stopfen, die man im Keller gebunkert hat (da es aus juristischer Sicht ratsam ist, die Entschuldigungen aufzubewahren - in der Regel braucht man sie nie mehr). Datum auf die Tüte schreiben und nach Ablauf der juristisch erforderlichen Frist Tüte im Sekretariat “zur Vernichtung” abgeben. |

| Elternkommunikation (Elternbriefe ...) | Legen Sie einen Ordner "Elternbriefe" an und legen Sie dort alle Elternbriefe (evtl. auch Kopien der von Ihnen versendeten) ab. |

| Klassenlisten | Sobald Sie alle Schülernamen in Ihrem Notenverwaltungssystem abgelegt haben (z.B. Notenbuch, Excel-Tabelle, Notenverwaltungssoftware), werfen Sie die Klassenlisten weg (bzw. geben Sie sie zum Vernichten im Sekretariat ab). |

Ergänzend: Wie man mit dem Chaos auf dem Schreibtisch umgeht - Lehrer/innen und das Chaos auf dem Schreibtisch und Lehrer/innen-Schreibtisch: Ordnung herstellen und bewahren

Papierberge reduzieren, Strategie 3: Daten digitalisieren/in digitaler Form verwalten

Alle Materialien, Briefe und Listen, die Sie in digitaler Form vorliegen haben, verringern das Chaos auf dem Schreibtisch und in Ihrer Schultasche. Das Konzept des “papierlosen Büros” oder der “digitalen Schultasche” wird von vielen Lehrer/innen teilweise mit Erfolg umgesetzt. Jeder digitalisierte Zettel ist ein Zettel weniger. Wenn Sie die entsprechenden Kompetenzen im Umgang mit Computer haben, seien hier als Inspiration genannt:

- Arbeiten Sie nach der ADA-Strategie. Hierzu benötigen Sie nur rudimentäre Computerkenntnisse und sparen Zeit und Nerven: Effiziente Unterrichtsvorbereitung und -nachbereitung mit dem ADA-System. Ähnlich: Die ‘Stunden- und Spickzettel’ von JochenEnglish

- Einscannen überflüssiger Zettel - Lesen Sie dazu den überaus befruchtenden Beitrag Der papierlose Schreibtisch, wo Holger Hunger erklärt, wie man die Papierberge durch Einsatz eines Einzugsscanners drastisch minimiert: “So lassen sich die anfallenden Formularberge schnell abarbeiten, wichtige Infos dauerhaft und wiederauffindbar speichern und selbst Arbeitsblätter von Kollegen können so fast nebenher digitalisiert und für spätere Verwendung abgelegt werden.”

- Verwalten der Dateien auf der Festplatte - Hier hat jede/r seine eigene Methode. Verwiesen sei auf die inspirierenden Beitrag Tags, tags, tags von Andreas Kalt. Lesen Sie ergänzend dazu nicht nur den Lehrerfreund-Beitrag Organisation von Unterrichtsmaterialien auf der Festplatte, sondern auch die sehr nützlichen Kommentare u.a. von Andreas Kalt zu diesem Beitrag.

- Klassen-/Notenverwaltung mit Excel (Lehrerfreund) - eine Anleitung für das einfache und effiziente Vorgehen, Schüler/innen, Klassen und Noten mit einem Tabellenkalkulationsprogramm (z.B. Excel) zu verwalten.

- Digitalisierung sämtlicher schulorganisatorischer Materialien - Hier haben viele bloggende Kolleg/innen interessante Beiträge verfasst. Drei Systeme haben wir hier zusammengefasst: Unterrichtsvorbereitung mit Evernote. Weiterhin lesenswert:

- Felix Schaumburg gibt eine gute Übersicht über verschiedene Möglichkeiten, den Schulalltag zu digitalisieren: Workflow Lehrerzimmer ; Die digitale Schultasche – Materialsammlung ; Zwischenbericht ‘Digitale Schultasche’ - eine Übersicht über Schaumburgs Techniken des papierfreien Alltags, über Dateiverwaltung und: “Meine (fast) papierlose Schultasche besteht also aus 1. dem iPad (700 g), 2. einer blauen Mappe mit ein paar weißen Blättern und ggf. den Arbeitsblätter (250 g) und 3. einem Kugelschreiber."

- René Scheppler hat sich in Lehrer-Workflow – die papierfreie Schultasche vorgenommen: “In meiner Schultasche (siehe Bild oben – übrigens bin ich schon ab der 7. Klasse mit eben dieser zur Schule gegangen) darf kein Papier in jeder Form zwischen Schule und Privatwohnung transportiert werden.”

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nur wirkliche Medienprofis das Ziel vollständiger Papierlosigkeit anstreben sollten. Aber auch Lehrer/innen, die gerade mal Word starten können, sollte es möglich sein, einen begrenzten Anteil ihrer Materialien in digitaler Form zu verwalten und so Arbeit und Papier zu sparen, gerade seit Tablets immer erschwinglicher und potenter werden. Ob man lieber in den Rechner tippt oder von Hand Zettel befüllt, ist zudem oft eine Geschmacksfrage.

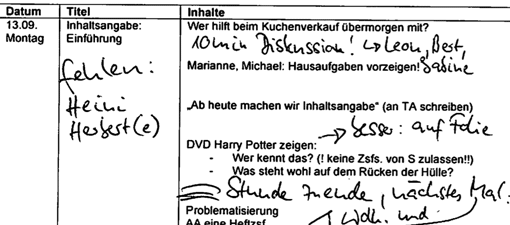

4) Im Unterricht Energie sparen

Letztendlich tragen alle in diesem Beitrag genannten Punkte dazu bei, anstrengende und energieraubende Tätigkeiten etwas einfacher oder angenehmer zu machen. Einen Sonderfall bilden unterrichtliche Situationen; hier ist es mit einigen schnellen Tipps nicht getan, da in unterrichtlichen Kontext methodisch-didaktische und pädagogische Kompetenzen unabdingbar sind. Nicht umsonst dauert die pädagogische Ausbildung zur Lehrer/in zwischen eineinhalb und zwei Jahren (vgl. Quereinsteiger als Lehrer).

Dennoch gibt es einige grundsätzliche Kniffe, wie man den eigenen Energieaufwand im Unterricht reduzieren kann.

Grundsatzfrage: Unterricht gut vorbereiten oder Spontanunterricht?

Schlechte Unterrichtsvorbereitung führt oft zu erhöhtem energetischen Aufwand bei der Unterrichtsdurchführung - man spart aber am Tag zuvor Zeit. Weitere Ausführungen: Was ist anstrengender: Unterricht vorbereiten oder Tennis spielen?.

Redeaufwand reduzieren

Reden vor der (oft: unaufmerksamen Klasse) ist sowohl in physischer als auch in psychischer Hinsicht anstrengend: Je mehr Sie reden (oder gar schreien), desto erschöpfter werden Sie sich am Ende eines Unterrichtstages fühlen.

Die meisten Lehrer/innen reden viel, man spricht von 60 bis 80 Prozent der Brutto-Unterrichtszeit. Warum das so ist, lesen Sie hier: Warum reden LehrerInnen so viel? (Reden als “Schmiermittel, um den Unterricht in Gang zu halten”, Hilbert Meyer).

Versuchen Sie, Ihren Redeaufwand zu reduzieren. Bei den meisten Lehrer/innen, die schon einige Jahre im Beruf sind, dürfte eine Reduktion der Netto-Redezeit von 60 bis 70 Prozent möglich sein, ohne dass die Unterrichtsqualität darunter leiden würde. Wie Sie sich und Ihre Stimme durch a) wenig reden und b) richtig reden schonen, lesen Sie hier: Stimmbeschwerden bei Lehrer/innen - Tipps zu Prävention und Behandlung. Hier können Sie z.B. Tipps wie diese lesen (aus Kapitel 3: “Leise reden, dosiert schreien”):

Gehen Sie während einer Stunde durch die Gänge des Schulhauses, Sie werden aus jedem zweiten Klassenzimmer die erhobene Stimme der Lehrer/in hören. Dabei können Sie als Einzelperson niemals 30 Pubertierende übertönen! Die Klasse gewöhnt sich daran, dass Sie laut oder sehr laut reden; Sie selbst gewöhnen sich an den daran angepassten Geräuschpegel der Klasse und können gar nicht mehr leiser als laut reden.

Gewöhnen Sie sich also an, leise oder normal zu reden. Wenn Ihnen niemand zuhört, brechen Sie ab und klären Sie die Situation - aber erhöhen Sie nicht Ihre Lautstärke; es wird Ihnen immer noch keiner zuhören.

Lehrerfreund 12.07.2010: Stimmbeschwerden bei Lehrer/innen - Tipps zu Prävention und Behandlung

Ergänzend dazu gilt die eherne Regel: Geben Sie Arbeitsaufträge ausschließlich dann, wenn wirklich alle zuhören.

Schüler/innen arbeiten lassen

In vielen Situationen können Sie einen Teil des energetischen Aufwands an Schüler/innen abgeben. Warum sollten Sie persönlich die Arbeitsergebnisse noch einmal zusammenfassen? Lassen Sie das eine Schüler/in tun, wenn das ohne inhaltlichen Verlust geht. Warum sollten Sie persönlich den Arbeitsauftrag ein zweites Mal wiederholen? Lassen Sie das eine/n Schüler/in tun (und wenn er/sie es nicht kann, dann soll es der/die nächste probieren; wenn der/die das auch nicht kann, ist Ihr Arbeitsauftrag nicht angekommen). Warum sollten Sie persönlich die aus einem Text extrahierten Adjektive an die Tafel schreiben? Setzen Sie sich entspannt nach hinten und lassen Sie das die Schüler/innen tun - man wird Sie bei überraschenden Evaluationsbesuchen für Ihren schülerzentrierten Unterricht loben.

Professionelle Emotionen

Ein Fünftklässler berichtete kürzlich:

Nicht nur die Fünftklässler/innen waren durch die Schreierei gestresst - sicher war es auch die Lehrerin, denn sie hat sich in dieser Situation mit ihren persönlichen Emotionen eingebracht. Lesen Sie hierzu: »Nicht persönlich nehmen« - Konflikte mit Schüler/innen entschärfen.

Transparente und gerechte Notengebung

Wenn Ihre Notengebung fair und transparent ist, werden Sie weniger sinnlose und energieintensive Streitgespräche mit Schüler/innen und Eltern führen müssen. Fast alle Schüler/innen können sehr wohl schlechte Noten akzeptieren - sofern sie erkennen, dass sie selbst (und nicht SIE als Lehrer/in) für die schlechte Note verantwortlich sind.

Für eine transparente Notengebung agieren Sie so:

- Geben Sie den Schüler/innen regelmäßig den Notenstand (mündlich, schriftlich, gesamt) durch, am besten bei jeder Klassenarbeit (vgl. Rückmeldung zu Klassenarbeit + Leistungsstand mit Seriendruckfunktion). Nichts ist schlimmer, als wenn ein Schüler am Ende des Schuljahres erfährt, dass er bei Ihnen mündlich auf einer 5 steht - wo er doch mit einer 2-3 gerechnet hat.

- Erstellen Sie mündliche Noten nach der ICE-Methode.

- Seien Sie immer diskussionsbereit, wenn ein/e Schüler/in etwas an einer Note zu meckern hat. Das setzt allerdings voraus, dass Ihre Noten von Ihrer Seite aus gut begründet sind.

5) Kommunikation mit Eltern im Griff behalten

Für viele Lehrer/innen sehr anstrengend ist die Kommunikation mit den Eltern: Mein Sohn ist in Deutsch doch keine 3!, Ich wollte fragen, was in der nächsten Klassenarbeit drankommt, Wie machen Sie eigentlich mündliche Noten, Meine Tochter hat erzählt, dass Sie sie heute morgen vor die Tür gestellt haben, das wird ein Nachspiel haben, Bitte rufen Sie mich wegen meines Sohnes X sofort zurück, Sie haben dies, Sie haben jenes, Nach meiner Berechnung ist eine 4,44 aber keine Fünf! Meine Tochter ist auf LRS diagnostiziert, könnten wir einmal ....

In den meisten Fällen ist die Position der Eltern nachvollziehbar - sie wollen eben das beste für ihre Kinder. Sie dürfen auch mal sauer auf kleinkarierte Eltern sein; grundsätzlich müssen Sie den Faktor “Eltern” jedoch akzeptieren. Wenn Sie damit nicht klarkommen, sollten Sie den Beruf wechseln.

Der Elternwahnsinn lässt sich jedoch ziemlich gut eindämmen. Weitere Tipps dazu finden Sie im Lehrerfreund-Bereich »Eltern«, z.B. zur konstruktiven Lösung von Eltern-Lehrer-Konflikten.

- Informieren Sie die Eltern in Belangen, die alle Schüler/innen betreffen, möglichst ausführlich - lieber einmal zu oft als einmal zu wenig. Damit fällt schon mal ein Großteil der organisatorischen Telefonate oder Mails (“Wann treffen sich die Kinder morgen am Bahnhof?” “Wie viel Arbeiten schreiben Sie eigentlich pro Halbjahr?”) weg.

- Richten Sie an der Schule eine Sprechstunde ein, wo Sie ausschließlich nach Anmeldung (per Mail oder im Sekretariat der Schule) Eltern empfangen und sich Zeit für sie nehmen. Verweigern Sie Termine außerhalb dieser Sprechstunde (außer in seltenen, begründeten Ausnahmefällen).

- Überlegen Sie sich, welche Kontaktdaten die Eltern von Ihnen bekommen. Wenn Sie private Daten herausgeben (E-Mail, Telefonnummer zu Hause, Handy), dann geben Sie ganz deutlich zu verstehen, welche Modalitäten für die Kontaktaufnahme gelten, z.B. Zeitfenster für Anrufe. Verweigern Sie Gespräche außerhalb dieser bekannten Zeiten.

- Kommunizieren Sie in jedem Fall transparent. Wenn Sie gerade beim Abendessen sitzen und ein ergrimmter Vater ruft Sie zu Hause an, bitten Sie ihn, in 15 Minuten zurückrufen zu dürfen. Viele Lehrer/innen machen den Fehler, sich in diesem Fall umgehend das Abendessen versauen zu lassen - was der Qualität des Gesprächs meist nicht zuträglich ist. Teilen Sie mit, wie viel Zeit Sie haben (“Ich kann mir jetzt 15 Minuten Zeit für Sie nehmen, bitte verstehen Sie das. Wenn wir mehr Zeit brauchen, kommen Sie doch bitte in meine Sprechstunde.”). Wer in der Kommunikation mit Eltern immer gute Miene zum bösen Spiel macht, darf sich nicht wundern, wenn der Stresspegel hinter der höflichen Fassade steil ansteigt.

Grundsätzlich ist die Kommunikation per E-Mail eine gute Möglichkeit, da man zeitlich relativ flexibel reagieren kann (d.h.: eine Mail kann auch mal einen Tag warten). Leider ist diese Form der Kommunikation nicht mit allen Eltern möglich - einen Versuch, E-Mail als Standardkommunikationskanal einzurichten, ist es jedoch wert, sofern man seine E-Mails tatsächlich täglich abruft.

Das soll schon alles sein?

Wie eingangs erwähnt: Pädagogisch und didaktisch professionelles Handeln (das einen entsprechenden fachwissenschaftlichen Fundus zwangsläufig einschließt!) bildet einen wesentlichen Baustein für die Berufszufriedenheit von Lehrer/innen. Ebenso ist die individuelle Konstitution der Lehrer/in nicht zu ignorieren: Es gibt Lehrer/innen, denen Ärger mit Eltern oder Schüler/innen einfach nichts ausmacht - und andere, die von der gleichen Situation eine Woche schlechte Laune bekommen.

Wer aufgrund solcher fachlicher oder menschlicher Probleme unter seiner beruflichen Belastung enorm leidet, der sollte sich nach grundlegenden Lösungsstrategien aus den Bereichen Fortbildung oder Therapie umsehen - oder vielleicht einen Berufswechsel in Betracht ziehen.

Alle anderen können durch Befolgen der fünf Tipps ihren Stresspegel deutlich reduzieren - und dadurch auch harte äußere Bedingungen (zunehmende Klassengrößen, hohe Pflichtstundenzahlen etc.) zumindest teilweise kompensieren.